達達阿比,與難民共度雋永時光

肯亞(Kenya)達達阿比(Dadaab)在30年前搭起第一座難民營,收容逃離內戰的索馬利亞難民。達達阿比難民收容中心在高峰期大約住了50萬人,許多難民至今已在這裡棲身30年,還有些人是在難民營出生,對外界生活一無所知。自從達達阿比設立難民營,無國界醫生(MSF)就長期為當地難民提供醫療保健服務。無國界醫生最早是在1992年開始服務難民營,現在更成了當地達加哈雷(Dagahaley)難民營的主要醫療保健提供者。南非攝影師林鐸庫爾.索貝克瓦(Lindokhule Sobekwa)最近造訪達達阿比,與好幾代都在難民營出生成長的幾個家庭見面;身為難民究竟意味著什麼?他開始質疑起自己原本的看法。

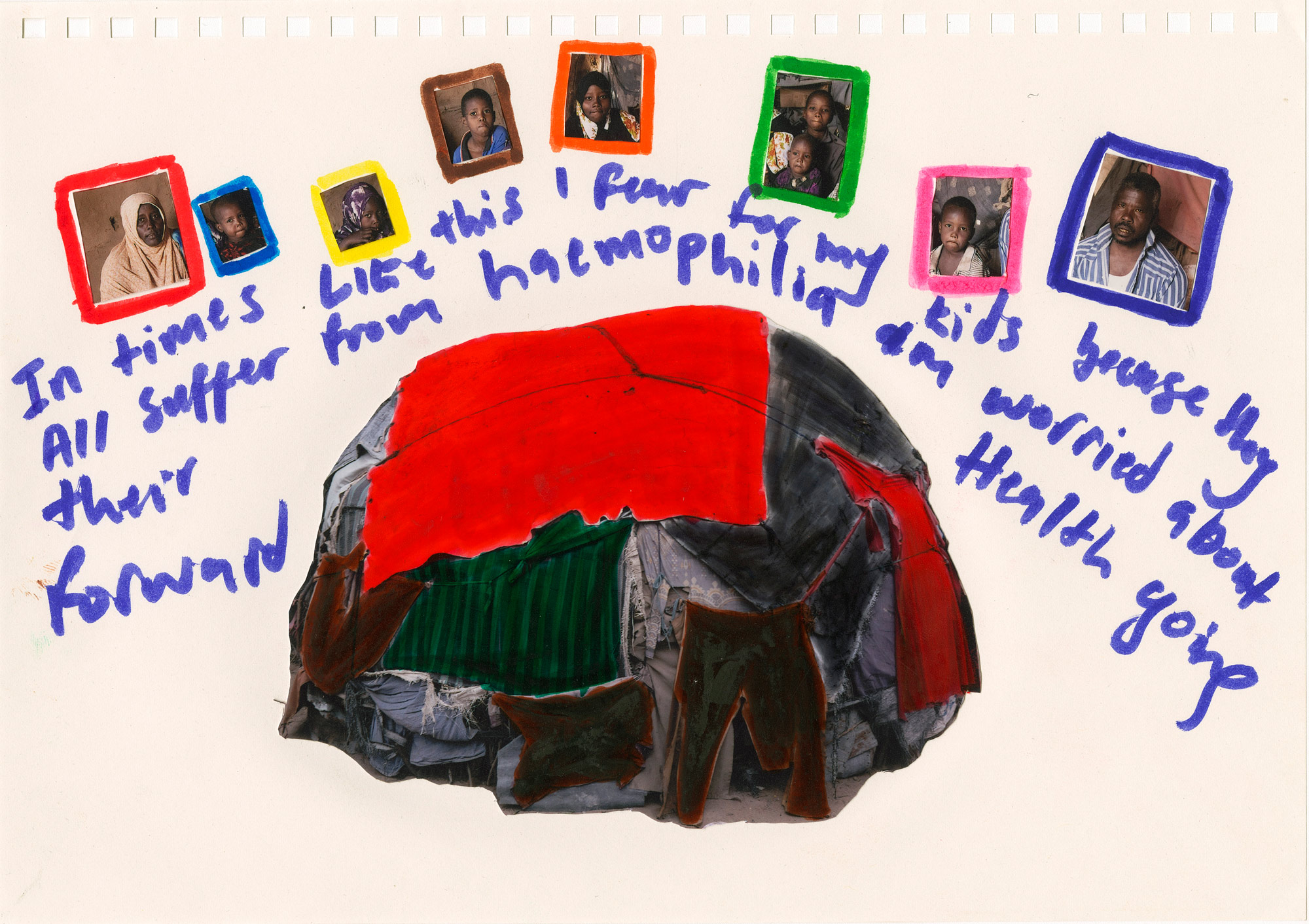

全家合影。法蒂瑪(Fathima)和丈夫都是1991年第一批逃離索馬利亞的民眾,兩人在達加哈雷難民營共結連理,生下12個孩子,其中 4 個男孩都是血友病患者;當局威脅要關閉難民營,讓法蒂瑪對這幾個兒子的健康憂心忡忡。肯亞,達達阿比,達加哈雷,2021年6月22日。

© Lindokhule Sobekwa / Magnum Photos發掘難民營的苦難現實

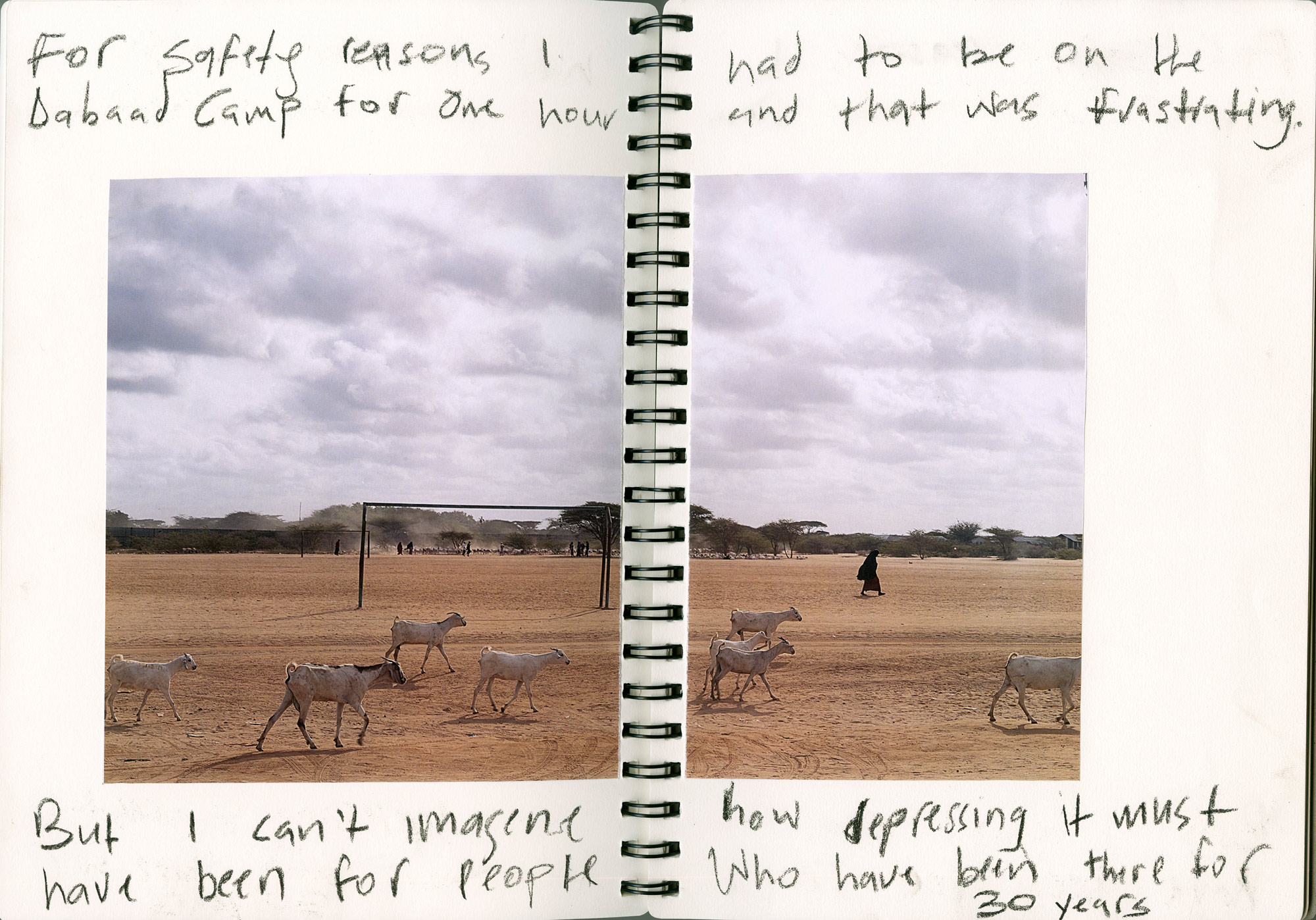

對我來說,把某人稱為難民聽起來還蠻怪的。我老是聽到大家談論難民,但不知道世界上最大的難民營就在肯亞的達達阿比;我想親眼看看這個地方是什麼樣子,那裡的人又面臨什麼挑戰。當然,在那裡生活的人比我更瞭解現實的樣貌,因此我無法告訴你他們面對什麼挑戰,不過我倒是可以告訴你這地方帶給我什麼樣的強烈體驗。

我曾經到肯亞出過其他任務,但對達達阿比一無所知,這算是我的難民營初體驗。因為南非新聞有報導,而且有些索馬利亞人就在我的國家生活,有些還是我的朋友,所以我知道索馬利亞局勢緊張,不過我朋友從沒提過難民營。南非發生過不少針對國內索馬利亞人的仇外攻擊及謀殺事件,但無論在這裡的遭遇如何,他們還是選擇留在南非;我去達達阿比採訪的家庭,絕大多數也一樣說自己絕不會回家。家,從來就不是他們的選項;即使國外或難民營充滿危險,他們還是寧願避居當地。

飛機降落時,我往窗外看達達阿比究竟是什麼樣子。我記得有種前所未有的感覺油然而生,揉合了緊張及興奮。剛到達達阿比的索馬利亞人或許也有同樣的感覺。出發之前讀到的資料讓我覺得緊張,美麗又上鏡的景致則讓我興奮。我在營地遇到的人都很友善,比方說,當我在市場拍照工作,每個人都會微笑,讓我覺得相當自在。不過,除了這種暖心的歡迎,我還是試著記住從新聞讀到的另一種現實,也就是當地有民眾遭到綁架的故事。

肯亞。達達阿比,達加哈雷營地。2021年6月20日。

© Lindokhule Sobekwa / Magnum Photos拼貼難民集體經驗

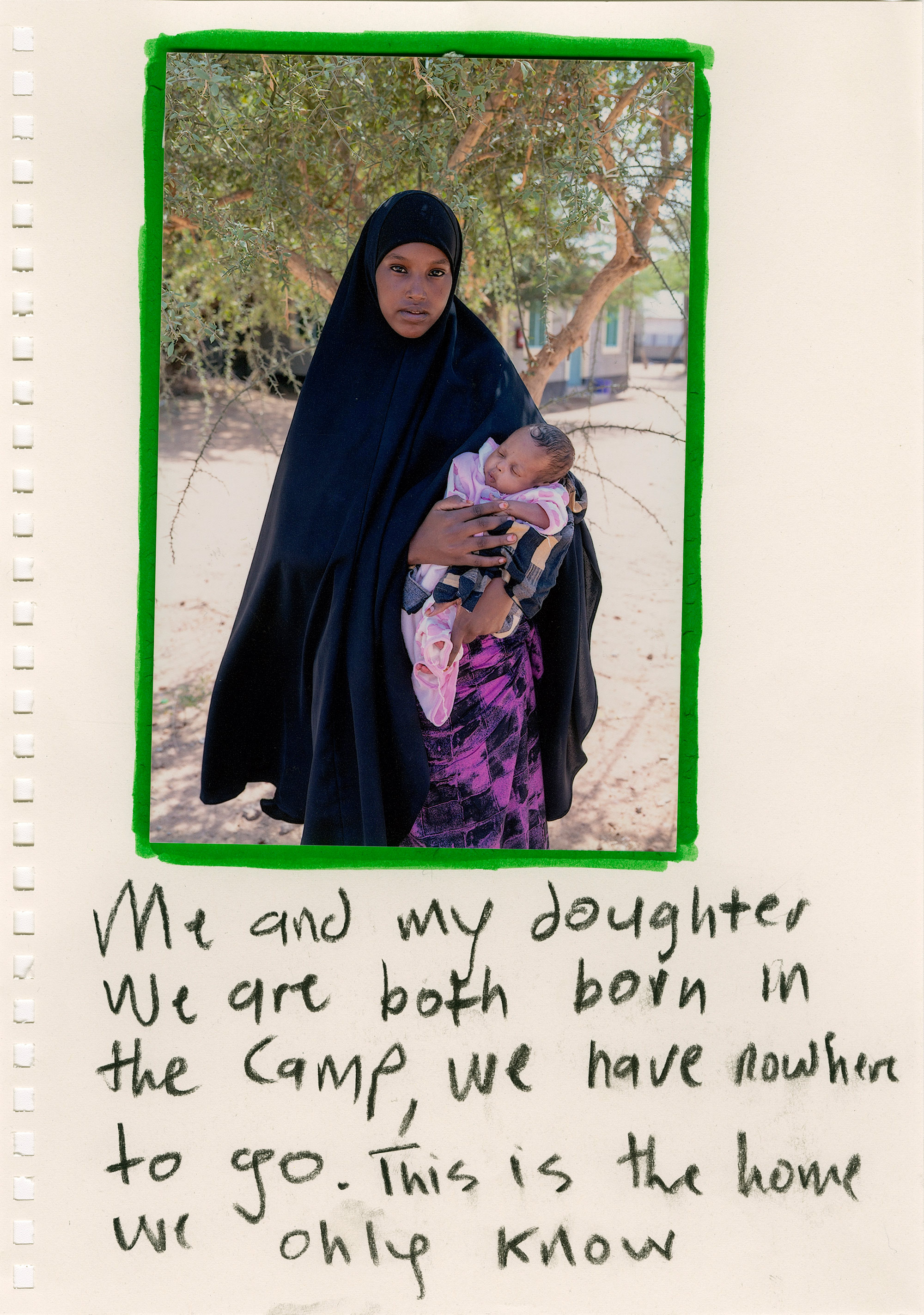

我在達達阿比發現許多獨特的故事。拍攝人像之前,無國界醫生的媒體推廣專員保羅(Paul)和我先逐一採訪拍攝對象,了解他們是誰、從哪裡來、在營地生活了多久。有些帶新生寶寶去醫院接種疫苗的母親跟我說,她們是在難民營出生,對索馬利亞一無所知,只能從父母說的故事想像索馬利亞是什麼樣子。難民營裡出生的孩子已經是第二代,孩子父母大多是在局勢最緊張的90年代初期離開索馬利亞。聽到這些孩子不只是在難民營裡生活,還是在那裡出生,這一方面很有意思,另一方面也讓人心酸;他們都對營地要關閉的消息憂心忡忡,但這也不是有關當局第一次揚言要這樣做。

一個以拼貼呈現的難民家庭的家譜。肯亞。達達阿比,達加哈雷。2021年6月29日。

© Lindokhule Sobekwa / Magnum Photos

人像拼貼圖,這些媽媽來到無國界醫生的醫院分娩,或為她們的孩子接種疫苗。她們全都出生在難民營,從未去過她們的故鄉索馬利亞。肯亞。達達阿比,達加哈雷,2021年6月13日。

© Lindokhule Sobekwa / Magnum Photos

肯亞。達達阿比,達加哈雷,2021年6月23日。

© Lindokhule Sobekwa / Magnum Photos

一位新手媽媽帶著她的第一個孩子到無國界醫生醫院接種疫苗。肯亞。達達阿比,達加哈雷,2021年6月13日。

© Lindokhule Sobekwa / Magnum Photos我和難民有關難民營的對話,讓我想到不妨用拼貼方式來述說他們的故事。對我來說,有太多故事往往彼此相關,匯聚個人經驗拼出全貌自然有其意義。比方說,我的一個拼貼作品是以躺在毯子上的一位父親為主角;同一個畫面裡,另外還有這位父親與女兒散步的影像,也擺了他的衣物與其他個人物品的影像。這位父親名叫卡西姆(Khasim),1990 年代離開索馬利亞,親眼目睹第一任太太和兩人的孩子遭到轟炸,這起痛苦難忘的事件至今仍在心頭揮之不去。我想,事發當時,他應該才剛下班,正要進家門的瞬間就發生爆炸,所有家人就此喪生。他和兄弟姐妹相伴徒步來到肯亞,無國界醫生是當時幫忙他的組織之一;他後來與其他難民一起加入無國界醫生,而且是第一批為無國界醫生推動衛教宣導活動的成員。卡西姆現在五十多歲了,有個和我一樣大的孩子目前學醫,一家人正在想辦法讓他繼續在肯亞唸書,或在國外唸也好。教育,是肯亞境內索馬利亞難民脫困的唯一希望。

卡西姆目睹第一任妻子和兩人的孩子在爆炸事件中喪生,經過這起痛苦難忘的事件,他在1991年離開索馬利亞。卡西姆在難民營再婚,展開新生活。他不僅是90年代初期第一批無國界醫生工作人員之一,而且有唸書,現在擔任預防接種人員。他的願望是讓下一代受教育、從難民營脫身。肯亞。達達阿比,達加哈雷,2021年6月17日。

© Lindokhule Sobekwa / Magnum Photos我們在另一幅拼貼畫中看到三位女性,一位置身前景,兩人則融入背景。她們的故事很有意思。其中一人是在2007年抵達難民營:她來自索馬利亞少數民族部落,嫁給屬於國內主要氏族的丈夫,由於受到丈夫及夫家虐待,同時也考量自身安全,她決定逃離索馬利亞;因為剛到達達阿比時有些心理困擾,她加入了以女性賦權為宗旨的團體,她參與的專案幫她發展出一套本領和技能,克服了自身困難。

這類團體幫婦女獨立、賦權,但這位女士提到,有些難民營內的民眾反對讓婦女發聲,她因此遭到槍擊,不過沒人知道是誰動手;她還讓我看了傷口。儘管有這些阻礙,這位女士仍然持續推行與尋找新解方——她現在是社運人士,致力於為難民營內的婦女減少障礙,同時也倡議並促進女孩就學。我認為這是個美麗的故事。

我運用拼貼技術結合這些故事;和我交談的人,在某種程度上都彼此互有關聯,因此我試著反映某種集體經驗。他們共同經歷的一切,構成一整套相互串連的集體經驗。

伊弗拉(Ifrah)在1989年出生於索馬利亞。她受夫家虐待,在2007年為自身安全逃離索馬利亞,前往達達阿比營地。她加入非政府組織學會紮染技術,現在也向其他婦女分享所學,幫助她們獨立;她也和其他非政府組織合作,致力於推動營地婦女賦權。肯亞。達達阿比,達加哈雷,2021年6月15日。

© Lindokhule Sobekwa / Magnum Photos聚焦人性

我目睹達達阿比難民的現實處境,強烈感覺應該要做些改變讓這些難民過得好一點,比方說取消營地的某些限制,也不要對居民生活空間範圍或收容人數設限。

我採訪了一位在難民營出生的女士,我記得她說索馬利亞是母親的家,不是她的家;身為難民,她沒有肯亞國籍,但拿到肯亞國籍是她的夢想——那意味著她有了歸屬。

這也是關乎於「常態」。因為難民地位創造出被視為下等人的社會群體。把人們關在營地生活很不人道。身為難民,即使你受過教育,還是沒辦法跟一般人有同樣的機會,薪水也比不上肯亞公民。達達阿比難民營存在了30年,需要建立正式的社區,應該要像一般社區有自己的市場和其他多數設備;這不該是用塑膠布搭房子讓人住的營地,居民的房子應當有牆壁和屋頂等妥善結構。這裡的人只不過是需要一點幫忙,讓他們能找到自己的力量、擁有希望。我在達達阿比遇到的人真的都對我有所啟發,我因此常保開放心態,也常想起許多難民的心態:無論如何,只要繼續推動,總有一天,一定有什麼會發生。

我想,這次經驗讓我意識到,能住在現在住的地方,自己實在很幸運,有一本能說明自己存在、能讓我回家的護照,真的很幸運。我知道,達達阿比現在有某人也希望能擁有我的生活。我很榮幸能擔任攝影師,能把某個人的故事轉譯給世界上其他地方的人知道。我一直把自己的攝影師角色,看作是帶著批判性的觀察者、調解人、人與人之間的橋樑。我一直希望自己的影像能促成某些轉變,即使只是改變某人對某地的看法,讓人把注意力集中在彼此共通的人性上,那也很好。

肯亞。達達阿比,達加哈雷營地,2021年6月15日。

© Lindokhule Sobekwa / Magnum Photos