Generationen von «Geflüchteten» in Dadaab

Das erste Geflüchtetenlager von Dadaab in Kenia wurde vor dreissig Jahren errichtet, um Somalier:innen aufzunehmen, die vor dem Bürgerkrieg in ihrem Land geflohen waren. In den darauffolgenden Jahren kamen weitere hinzu. Auf dem Höhepunkt seiner Aufnahmekapazität beherbergte der Geflüchtetenkomplex in Dadaab etwa eine halbe Million Menschen. Viele Geflüchtete leben seit drei Jahrzehnten in diesen Lagern. Einige sind dort geboren und kennen nichts anderes. Ärzte ohne Grenzen leistete 1992 erstmals einen Einsatz in Dadaab. Während der meisten Zeit danach sicherte die Organisation die medizinische Versorgung für viele Geflüchtete. Sie ist heute die wichtigste Anbieterin von Gesundheitsdienstleistungen in Dagahaley, einem der Lager. Bei einem kürzlichen Besuch in Dadaab traf der südafrikanische Fotograf Lindokuhle Sobekwa mehrere Generationen von Familien, die in den Camps geboren und aufgewachsen sind. Diese Erfahrung führte dazu, dass er seine eigene Vorstellung davon, was es bedeutet, ein:e «Geflüchtete:r» zu sein, in Frage stellte.

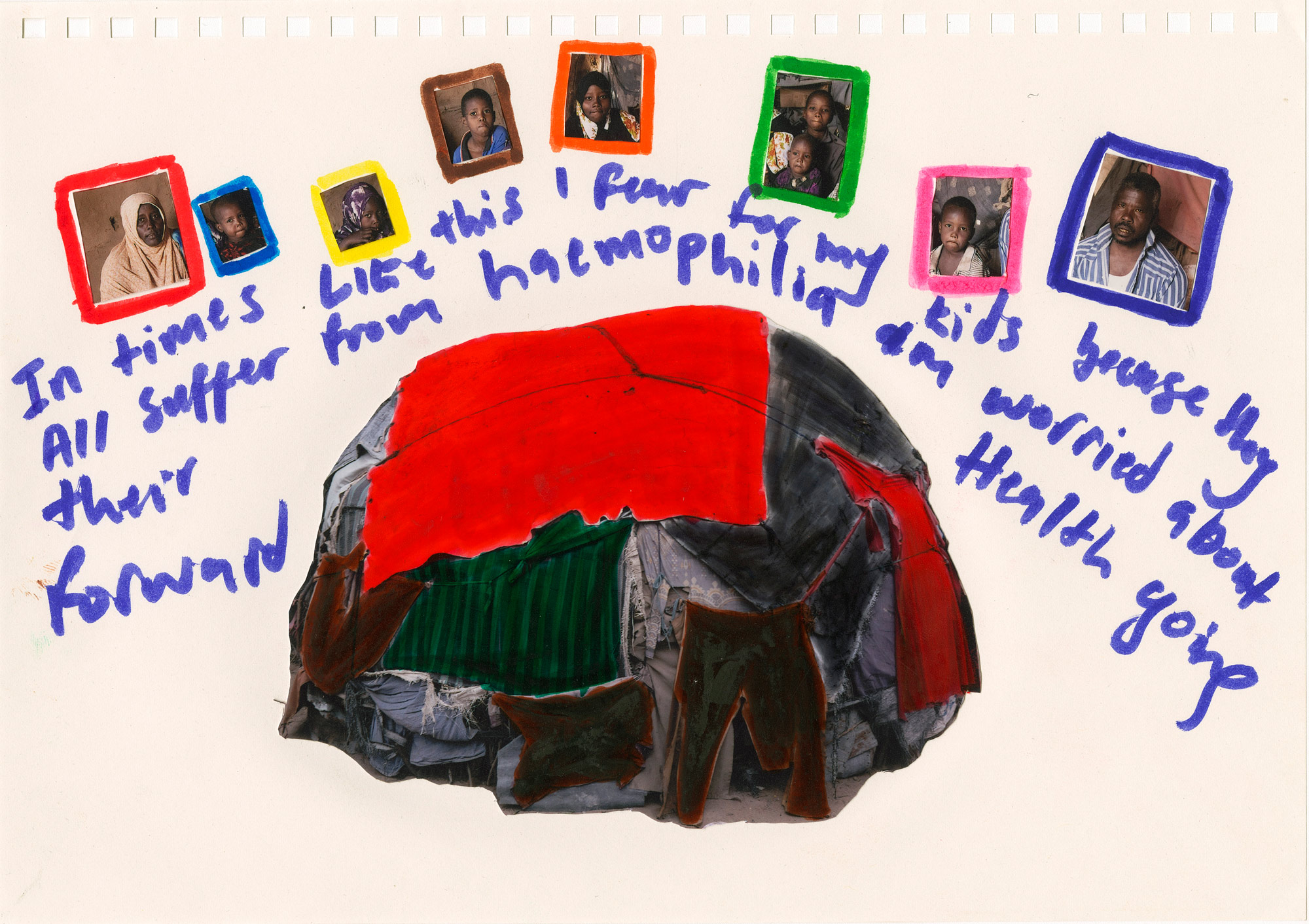

«In Momenten wie diesen habe ich Angst um meine Kinder, denn sie leiden alle an Hämophilie. Ich sorge mich um ihre künftige Gesundheit.»

Kenia. Dadaab, Dagahaley Camp. 22. Juni 2021. Fathima und ihr Mann gehörten 1991 zu den ersten, die aus Somalia flohen. Sie heirateten im Lager und Fathima brachte zwölf Kinder zur Welt, von denen vier an Hämophilie leiden. Seit der Ankündigung der Lagerschliessung macht sie sich Sorgen um deren Gesundheit.

© Lindokhule Sobekwa / Magnum PhotosDie harte Realität im Lager

Es mag seltsam erscheinen, jemanden als «Geflüchteten» zu bezeichnen. Ich habe immer schon Leute über Geflüchtete sprechen hören, aber ich wusste nicht, dass das grösste Lager der Welt in Dadaab in Kenia liegt. Ich wollte mir selbst ein Bild davon machen, wie dieser Ort aussieht und mit welchen Herausforderungen seine Bewohnenden konfrontiert sind. Natürlich kennen diese jene selbst am besten. Nichtsdestotrotz kann ich Ihnen von meiner eigenen Erfahrung an diesem Ort berichten, die sehr intensiv war.

Ich war zwar bereits zuvor für einen anderen Auftrag nach Kenia gereist, hatte jedoch keine Kenntnis von Dadaab und begab mich zum ersten Mal in ein Geflüchtetenlager. Die Spannungen in Somalia waren mir bekannt, weil südafrikanische Zeitungen darüber berichteten und auch, weil Somalier:innen in meinem Land leben und einige davon zu meinen Freunden zählen, aber sie hatten die Lager nie erwähnt. In meiner Heimat passierten viele fremdenfeindliche Übergriffe auf sowie Morde an Somalier:innen, die in Südafrika leben. Aber was immer ihnen auch geschieht, sie entscheiden sich stets dafür, zu bleiben. Auch während meines Aufenthalts in Dadaab erwähnten die meisten der Familien, die ich befragte, dass sie niemals in ihre Heimat zurückkehren würden. Zurückkehren ist keine Option für sie. Auch wenn es sich um einen gefährlichen Ort handelt, würden sie lieber in ein anderes Land gehen oder im Lager bleiben.

Als das Flugzeug landete, betrachtete ich Dadaab aus dem Fenster. Ich erinnere mich, dass ich dabei ein Gefühl hatte, das ich noch nie zuvor empfunden hatte: Ich war nervös und aufgeregt zugleich. Vielleicht waren es die gleichen Gefühle wie bei meiner Ankunft im Camp. Die Nervosität war wohl eine Folge dessen, was ich vor meiner Reise gelesen hatte. Und die Aufregung war auf die Schönheit der Landschaft und ihre Fotogenität zurückzuführen. Die Menschen, denen ich im Lager begegnete, waren sehr freundlich. Wenn ich zum Beispiel auf dem Markt arbeitete und Fotos machte, lächelten alle und ich fühlte mich wohl. Aber neben dieser herzlichen Aufnahme versuchte ich auch, mir vor Augen zu halten, was ich in den Zeitungen gelesen hatte – so etwa Geschichten über Entführungen von Menschen, die auch vorkommen.

«Es ist ein Ort, den wir unser Zuhause nennen. Somalia ist ein Ort, den unsere Eltern als Heimat bezeichnet haben. Einige von uns wissen nicht, was das bedeutet, aber wir kennen Geschichten.»

Kenia. Dadaab, Dagahaley Camp. 20. Juni 2021.

© Lindokhule Sobekwa / Magnum PhotosEine Collage über die kollektiven Erfahrungen der Geflüchteten

In Dadaab habe ich viele einzigartige Geschichten gesammelt. Bevor ich Porträts aufnahm, befragten der Kommunikationsverantwortliche Paul von Ärzte ohne Grenzen und ich alle Personen, die ich fotografierte, um zu verstehen, wer sie waren, woher sie kamen und wie lange sie schon im Lager lebten. Einige Mütter, die ihre Neugeborenen zur Impfung ins Krankenhaus brachten, erzählten mir, dass sie selbst im Lager geboren sind und nichts über Somalia wissen. Sie können sich das Land nur mittels Geschichten vorstellen, die ihre Eltern ihnen erzählt haben. Die meisten der Letzteren haben Somalia auf dem Höhepunkt der Spannungen in den frühen 1990er Jahren verlassen. Inzwischen kommt bereits eine zweite Generation von Kindern im Lager zur Welt. Es war interessant und traurig zugleich zu hören, dass all diese Menschen im Lager geboren wurden. Nun sind alle besorgt über die Nachricht, dass das Camp geschlossen werden soll; aber es ist nicht das erste Mal, dass die Behörden dies ankündigen.

Kenia. Dadaab, Dagahaley Camp. 29. Juni 2021. Der Stammbaum einer Geflüchtetenfamilie.

© Lindokhule Sobekwa / Magnum Photos

«Mütter im Geflüchtetenlager Dagahaley.»

Kenia. Dadaab, Dagahaley Camp. 13. Juni 2021. Collage mit Porträts von Müttern, die ins Spital von Ärzte ohne Grenzen kamen, um ihre Kinder zu impfen oder zu entbinden. Alle diese Mütter wurden im Lager geboren. Sie waren noch nie in ihrem Heimatland Somalia.

© Lindokhule Sobekwa / Magnum Photos

Kenia. Dadaab, Dagahaley Camp. 23. Juni 2021.

© Lindokhule Sobekwa / Magnum Photos

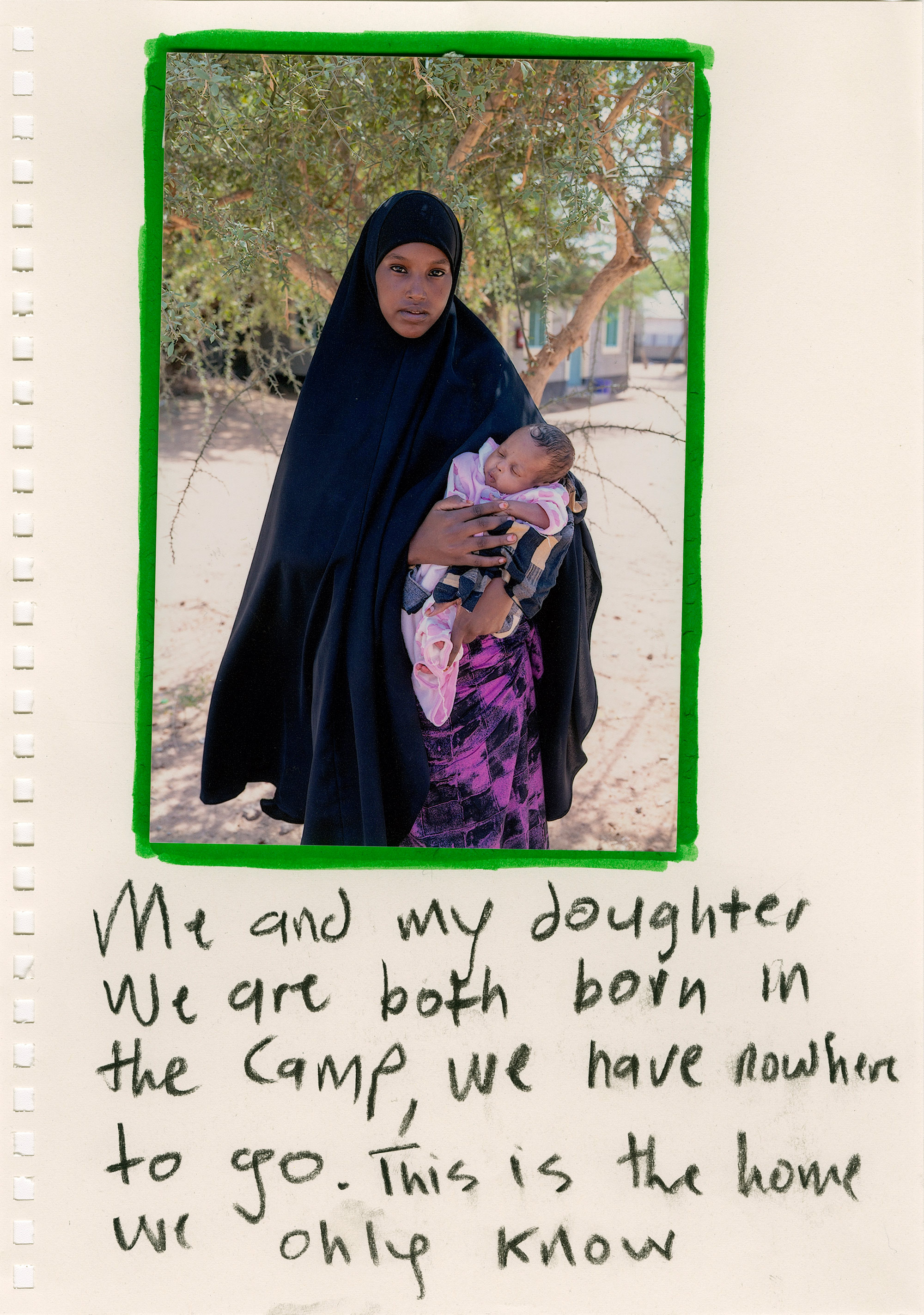

«Meine Tochter und ich sind beide im Lager geboren. Wir wissen nicht, wohin wir sonst gehen sollten. Dies ist das einzige Zuhause, das wir kennen.»

Kenia. Dadaab, Dagahaley Camp. 13. Juni 2021. Porträt einer jungen Mutter, die ins Spital von Ärzte ohne Grenzen kam, um ihr Erstgeborenes zu impfen.

© Lindokhule Sobekwa / Magnum PhotosIm Laufe der Gespräche, die ich mit den Geflüchteten über das Lager führte, kam mir die Idee, ihre Geschichten mittels Collagen zu erzählen. Da es so viele Erzählungen gab, die oft miteinander verbunden waren, machte es für mich Sinn, einzelne Erfahrungen zu einem Ganzen zusammenzukleben. Zum Beispiel erstellte ich eine Collage über einen Vater, der auf einer Decke liegt. Auf demselben Bild befindet sich ein weiteres Foto von ihm, auf dem er mit seiner Tochter spazieren geht. Auch einige seiner Kleidungsstücke und andere persönliche Gegenstände sind abgebildet. Sein Name ist Khasim und er hat Somalia in den 1990er Jahren verlassen. Er erlebte ein traumatisierendes Ereignis, das ihn bis heute verfolgt. Er musste mitansehen, wie seine erste Frau und seine Kinder das Ziel einer Bombardierung wurden. Er war auf dem Heimweg von der Arbeit und wollte gerade ins Haus gehen, als dieses vor seinen Augen explodierte. Seine ganze Familie kam auf diese Weise ums Leben. Mit seinen Geschwistern gelangte er zu Fuss nach Kenia. Ärzte ohne Grenzen war eine der Organisationen, die ihm damals geholfen haben. Später wurde er zusammen mit anderen Geflüchteten von Ärzte ohne Grenzen rekrutiert. Er war eine der ersten Personen, die für die Organisation arbeiteten, um Kampagnen zur Gesundheitsförderung durchzuführen. Khasim ist jetzt in seinen Fünfzigern. Eines seiner Kinder ist in meinem Alter und studiert derzeit Medizin. Seine Familie versucht einen Weg zu finden, damit dieses sein Studium in Kenia oder allenfalls im Ausland fortsetzen kann. Bildung ist die einzige Hoffnung für somalische Geflüchtete in Kenia, um ihrer desolaten Lage zu entkommen.

«Meine Hoffnung und mein Wunschtraum sind es, dass meine Kinder Bildung ernst nehmen. Durch Bildung kann ich ihnen erste Hoffnungen vermitteln. Ich habe in Somalia ein sehr traumatisierendes Ereignis miterlebt, als meine erste Frau und meine Kinder in unserem Haus das Ziel eines Bombenangriffs wurden. Ich war einer der ersten Geflüchteten, die in diesem Lager ankamen.»

Kenia. Dadaab, Dagahaley Camp. 17. Juni 2021. Khasim verliess Somalia 1991, nachdem er Zeuge eines traumatisierenden Bombenangriffs geworden war, bei dem seine erste Frau und seine Kinder getötet wurden. Als er im Lager ankam, heiratete er erneut und begann ein neues Leben. Anfang der 1990er Jahre war er einer der ersten Mitarbeitenden von Ärzte ohne Grenzen aus der Geflüchtetengemeinde und konnte eine Ausbildung absolvieren. Heute verabreicht er Impfungen. Er hofft, dass seine Kinder ihr Studium abschliessen können, damit sie die Camps eines Tages verlassen können.

© Lindokhule Sobekwa / Magnum PhotosAuf einer anderen Collage sind drei Frauen abgebildet, eine im Vorder- und zwei im Hintergrund. Ihre Geschichte ist interessant. Eine der Frauen kam 2007 nach Dadaab. Sie gehörte in Somalia einer ethnischen Minderheit an, während ihr Mann aus der ethnischen Bevölkerungsmehrheit stammte. Aufgrund der Gewalt, der sie durch ihren Mann und seine Familie ausgesetzt war, sowie aus Sicherheitsgründen entschied sie sich zur Flucht aus Somalia. Als sie in Dadaab ankam, ging es ihr psychisch nicht gut und sie schloss sich daher einer Gruppe an, die sich für die Stärkung von Frauen einsetzt. Dieses Programm half ihr dabei, sich Fähigkeiten und Strategien anzueignen, um ihre Schwierigkeiten zu überwinden. Solche Gruppen unterstützen Frauen darin, unabhängig und emanzipiert zu leben. Sie erzählte mir, dass einige Mitglieder der Gemeinde dagegen waren, Frauen eine Stimme zu geben. In diesem Zusammenhang wurde sie sogar angeschossen, aber niemand kannte die Täterschaft. Sie zeigte mir ihre Wunde. Trotz all dieser Hürden machte sie weiter und suchte nach Wegen, um aus der Situation herauszukommen. Heute ist sie Aktivistin und bemüht sich, Schranken abzubauen, mit denen Frauen in den Lagern konfrontiert sind. Ausserdem setzt sie sich für die Bildung von Mädchen ein. Die Geschichte beeindruckte mich.

Ich habe die Collagetechnik verwendet, um diese Erzählungen zusammenzubringen. Ich versuchte, eine Art kollektive Erfahrung zu widerspiegeln, denn meine Gesprächspartner:innen waren alle auf irgendeine Weise miteinander verbunden. Alles, was sie gemeinsam erlebt haben, bildet eine Reihe miteinander verbundener kollektiver Erfahrungen.

Kenia. Dadaab, Dagahaley Camp. 15. Juni 2021. Ifrah wurde 1989 in Somalia geboren. Sie floh 2007 aus Somalia, nachdem sie von der Familie ihres Mannes misshandelt worden war, und suchte aus Sicherheitsgründen Zuflucht im Lager Dadaab. Bei lokalen NGOs lernte sie Techniken zum Färben von Stoffen kennen, die sie nun an andere Frauen weitergibt. So hilft sie ihnen, unabhängig zu sein und sich NGOs anzuschliessen, die sich für die Stärkung von Frauen im Lager einsetzen.

© Lindokhule Sobekwa / Magnum PhotosDer Mensch im Mittelpunkt

Die Tatsache, dass ich die Lebensrealitäten der Geflüchteten in Dadaab miterlebt habe, verdeutlichte mir, dass sich etwas ändern muss, um diesen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Beispielsweise sollten gewisse Beschränkungen im Lager aufgehoben werden. Auch ihr Wohnraum oder die Anzahl Personen, die sich dort aufhalten dürfen, sollten nicht eingeschränkt werden.

Ich habe eine Frau interviewt, die im Lager geboren wurde. Sie erwähnte, dass Somalia nicht ihr Land sei, sondern das Land ihrer Mutter. Sie ist eine Geflüchtete und besitzt die kenianische Staatsbürgerschaft zwar nicht, aber sie träumt davon. Denn diese würde für sie Zugehörigkeit bedeuten.

Auch den Begriff Normalität habe ich hinterfragt. Der Geflüchtetenstatus schafft eine soziale Gruppe, die aus Menschen besteht, die als minderwertig angesehen werden. Es ist inhuman, wenn Menschen so leben müssen und in einem Camp eingesperrt sind. Geflüchtete besitzen selbst wenn sie gebildet sind nicht die gleichen Möglichkeiten wie Kenianer:innen. Und sie verdienen auch nicht so viel wie diese. Das Lager in Dadaab existiert seit dreissig Jahren. Es muss eine offizielle kenianische Gemeinde werden. Es besitzt seinen eigenen Markt sowie die meisten anderen Strukturen, über die eine Gemeinde normalerweise verfügt. Es ist kein Camp, in dem die Menschen in Häusern aus Plastikplanen leben. Ihre Häuser sind solide gebaut, haben stabile Wände und ein Dach. Alles, was sie brauchen, ist Unterstützung, um ihre Kraft wiederzuerlangen und die Hoffnung nicht zu verlieren. Die Menschen, die ich in Dadaab getroffen habe, inspirierten mich darauf zu achten, eine offene Mentalität zu bewahren. Sie bewegten mich dazu, über ihre Einstellung nachzudenken: Egal, was passiert, man muss durchhalten und eines Tages wird sich etwas verändern.

Diese Erfahrung machte mir bewusst, wie glücklich ich mich schätzen kann, dort leben zu dürfen, wo ich lebe. Privilegiert zu sein, einen Pass zu besitzen mit dem ich beweisen kann, dass ich eine Identität habe, und mit dem ich nach Hause reisen kann. In Dadaab gibt es viele Menschen, die gerne ein ähnliches Leben wie ich führen würden. Als Fotograf geniesse ich auch das Privileg, die Geschichte eines Menschen für den Rest der Welt festzuhalten und wiederzugeben. Meine Rolle als Fotograf habe ich immer als die eines kritischen Beobachters und Vermittlers sowie als eine Art Bindeglied zwischen den Menschen betrachtet. Ich wollte immer, dass meine Bilder etwas verändern, selbst wenn es nur die Wahrnehmung einer einzelnen Person von einem Ort beeinflusst, um ihr wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir eine gemeinsame Menschlichkeit teilen.

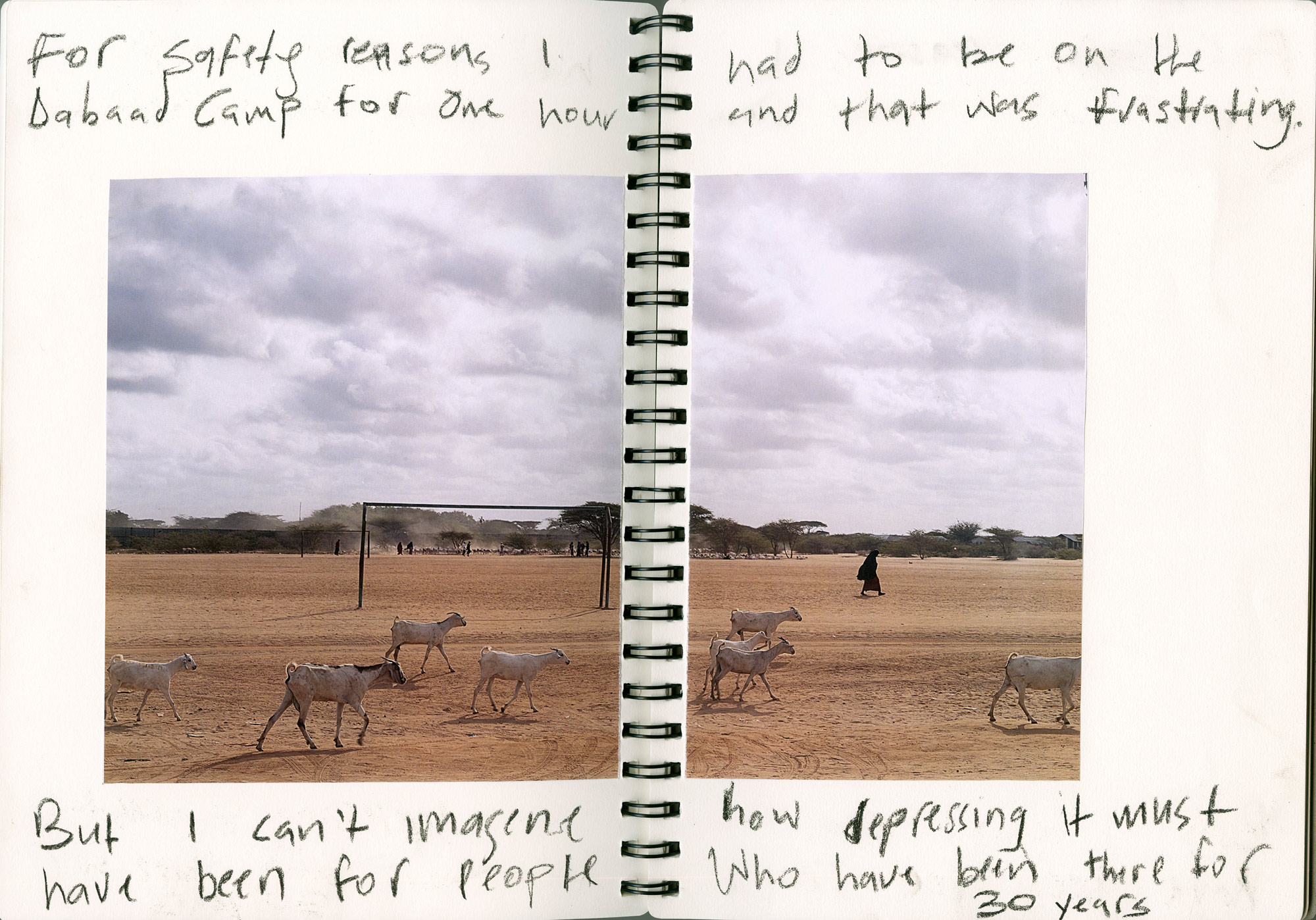

«Aus Sicherheitsgründen konnte ich nur eine Stunde im Dadaab Camp verbringen, und das war frustrierend. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, wie deprimierend es für die Menschen sein muss, die seit dreissig Jahren dort leben.»

Kenia. Dadaab, Dagahaley Camp. 15. Juni 2021.

© Lindokhule Sobekwa / Magnum PhotosDie jüngsten Foto-Reportagen

Griechenland: An den Toren der Festung Europa - Enri Canaj, 2020

Sudan, Menschen auf der Flucht: An der Grenze – Thomas Dworzak, 2020

Honduras und Mexiko: Hoffnung am Ende des Wegs - Yael Martínez, 2021

Ituri: Inmitten von Rissen ein Schimmery - Newsha Tavakolian, 2021