A Dadaab, des générations de «réfugiés»

Le premier camp de Dadaab, au Kenya, a été créé il y a 30 ans pour accueillir les Somaliens fuyant la guerre civile dans leur pays. D’autres sont arrivés au cours des années qui ont suivi. Au plus fort de sa capacité, le complexe de réfugiés de Dadaab accueillait environ un demi-million de personnes. De nombreux réfugiés vivent dans ces camps depuis trois décennies, certains y sont nés et n’ont rien connu d’autre. MSF s’est installée pour la première fois à Dadaab en 1992 et a prodigué des soins de santé aux réfugiés pendant la majorité de l’existence du complexe. L’organisation est aujourd’hui le principal prestataire de soins dans l’un des camps, Dagahaley. Lors d’une récente visite à Dadaab, le photographe sud-africain Lindokuhle Sobekwa a rencontré plusieurs générations de familles nées et élevées dans les camps, une expérience qui l’a mené à remettre en question sa propre vision de ce que cela signifie d’être un « réfugié ».

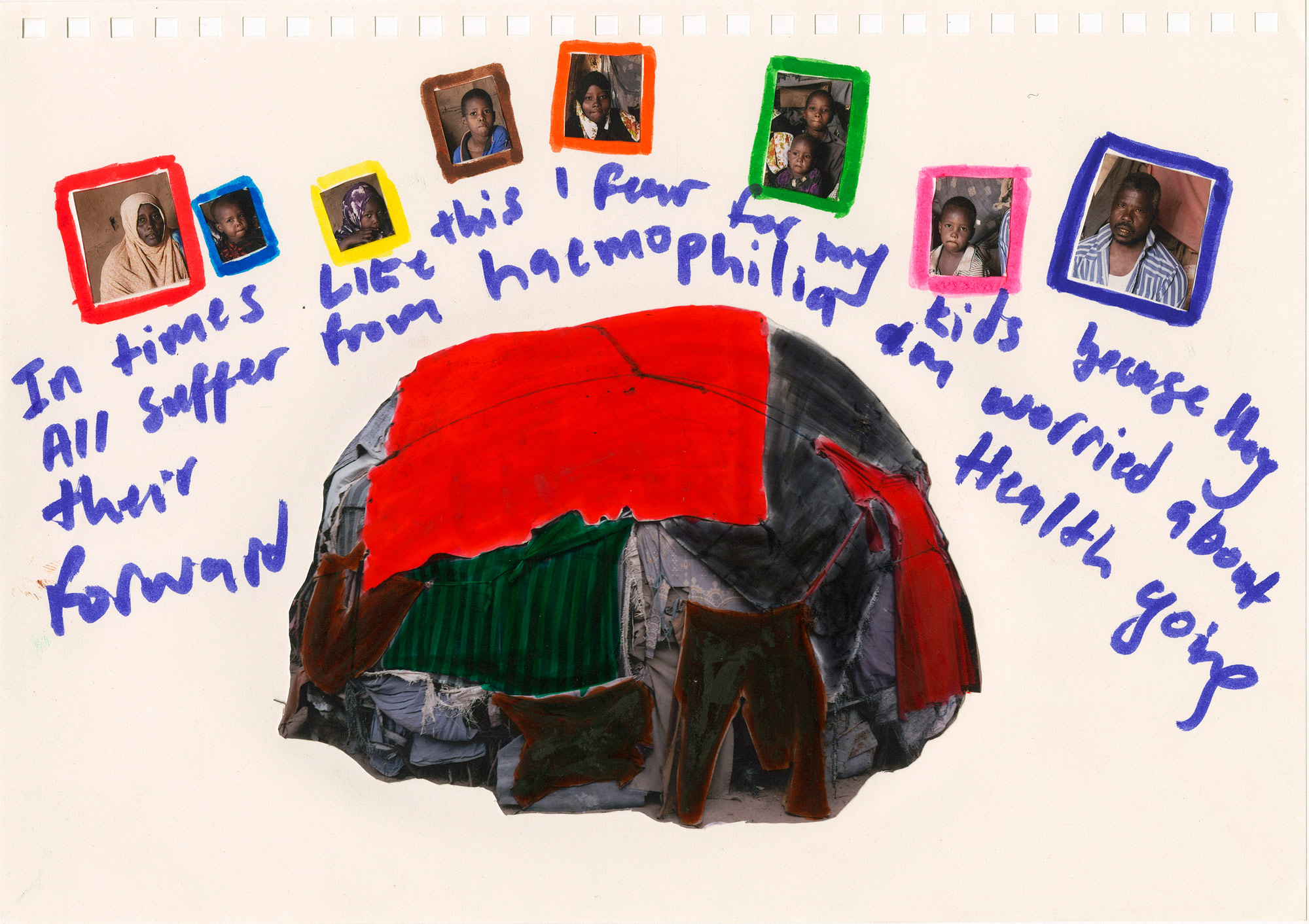

Dadaab, camp de Dagahaley, Kenya, 22 juin 2021. Fathima et son mari ont été parmi les premiers à fuir la Somalie en 1991. Ils se sont mariés dans le camp et ont donné naissance à douze enfants, dont quatre souffrent d'hémophilie. Elle s'inquiète pour leur santé depuis l'annonce de la fermeture du camp. « Dans des moments comme celui-ci, j’ai peur pour mes enfants, car ils souffrent tous d'hémophilie. Je m'inquiète pour leur santé future. »

© Lindokuhle Sobekwa / Magnum PhotosLa dure réalité du camp

Cela peut paraître étrange d’appeler quelqu’un un « réfugié ». J’ai toujours entendu les gens parler de réfugiés, mais je ne savais pas que le plus grand camp du monde était celui de Dadaab, au Kenya. Je voulais voir par moi-même à quoi ressemble cet endroit et quels sont les défis auxquels ses occupants sont confrontés. Bien sûr, ce sont eux qui les connaissent le mieux, mais je peux vous parler de ma propre expérience dans ce lieu, qui a été intense.

J'étais déjà allé au Kenya pour une autre mission, mais je ne savais rien de Dadaab et c'était la première fois que je me rendais dans un camp de réfugiés. Je connaissais les tensions en Somalie, parce que les journaux sud-africains en parlent, et aussi parce que des Somaliens vivent dans mon pays et que certains d'entre eux sont mes amis, mais ils n'ont jamais mentionné les camps. Chez moi, il y a eu de nombreuses attaques xénophobes et de assassinats impliquant les Somaliens qui vivent en Afrique du Sud. Mais quoi qu’il leur arrive, ils choisissent toujours de rester. De même, lorsque je me suis rendu à Dadaab, la plupart des familles que j'ai interrogées ont déclaré qu'elles ne retourneraient jamais chez elles. Rentrer n'est pas une option pour elles. Même si c'est un endroit dangereux, elles préfèrent aller dans un autre pays ou rester dans le camp.

Lorsque l'avion s'est posé, j'ai vu par le hublot à quoi ressemblait Dadaab. Je me souviens avoir éprouvé un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant : j’étais à la fois nerveux et excité. Peut-être les mêmes sentiments qu'à mon arrivée dans le camp. La nervosité était la conséquence de ce que j'avais lu avant mon voyage. Et l'excitation était due à la beauté du paysage et à son caractère photogénique. Les gens que j'ai rencontrés dans le camp étaient vraiment sympathiques. Par exemple, lorsque je travaillais dans le marché et que je prenais des photos, tout le monde souriait et je me sentais à l'aise. Mais, à côté de cet accueil chaleureux, j'ai aussi essayé de garder à l'esprit ce que j'avais lu dans les journaux – des histoires d'enlèvements de personnes – qui sont aussi une réalité.

Kenya. Dadaab, camp de Dagahaley. 20 juin 2021. « C'est un endroit que nous appelons notre chez nous. La Somalie est un endroit que nos parents ont appelé foyer. Certains d'entre nous ne savent pas à quoi ça ressemble, mais nous connaissons des histoires. »

© Lindokuhle Sobekwa / Magnum PhotosUn collage des expériences collectives des réfugiés

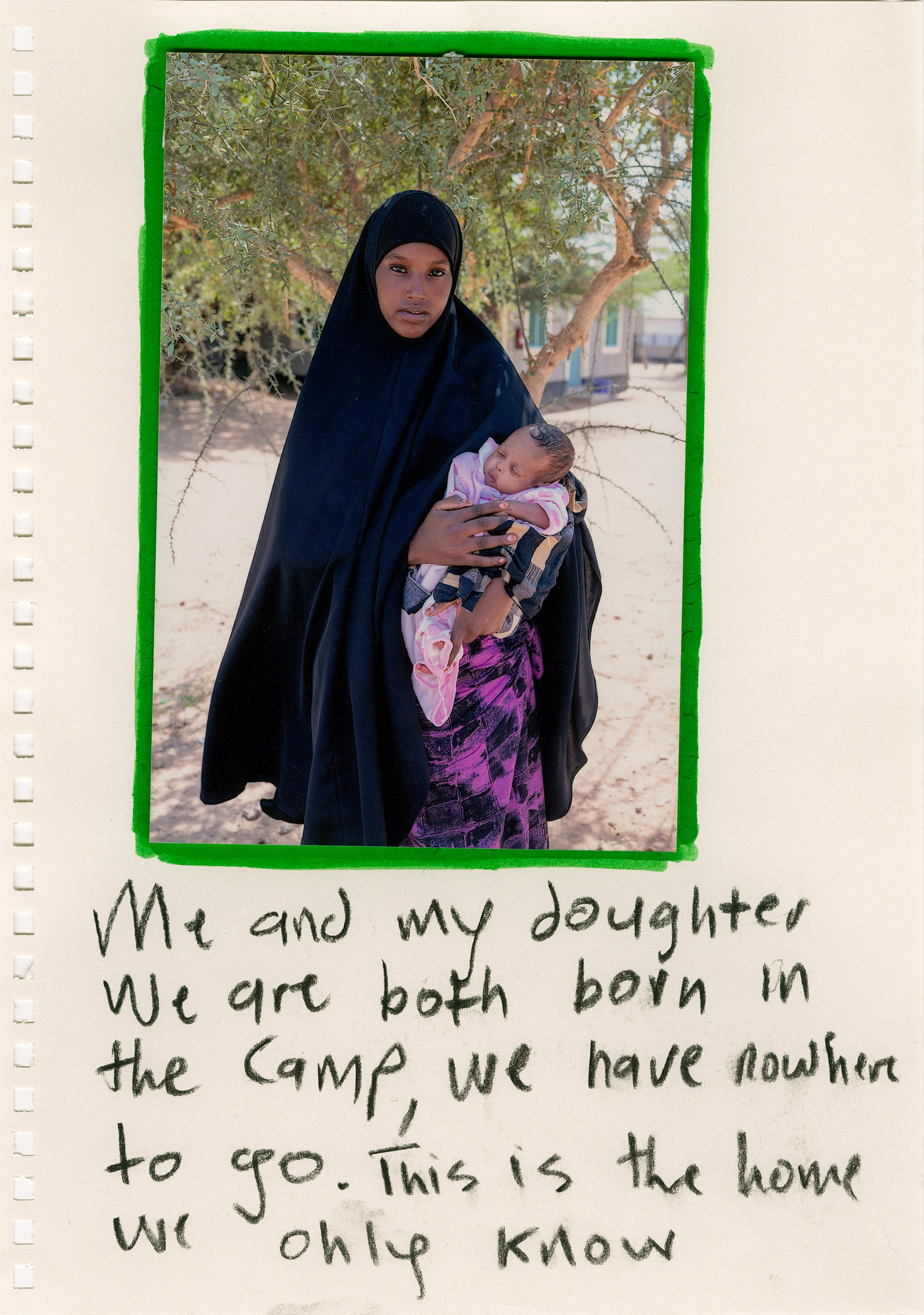

J'ai recueilli quantité d’histoires uniques à Dadaab. Avant de prendre des portraits, Paul, le chargé de communication MSF, et moi-même avons interrogé toutes les personnes que je photographiais pour comprendre qui elles étaient, d'où elles venaient et depuis combien de temps elles étaient dans le camp. Certaines mères, qui avaient amené leurs nouveau-nés à l'hôpital pour les faire vacciner, m'ont dit qu'elles étaient elles-mêmes nées dans le camp et ne connaissaient rien de la Somalie. Elles ne peuvent imaginer ce qu'est ce pays qu'à travers les histoires que leurs parents leur ont racontées. Aujourd'hui, une deuxième génération d'enfants est née dans le camp. La plupart d'entre eux ont des parents qui ont quitté la Somalie au plus fort des tensions, au début des années 1990. Il était à la fois intéressant et triste d'entendre que toutes ces personnes étaient également nées dans le camp. Tout le monde est inquiet de la nouvelle de la fermeture du camp, mais ce n'est pas la première fois que les autorités font ce genre d'annonce.

Kenya. Dadaab, camp de Dagahaley. 29 juin 2021. Un collage représentant l'arbre généalogique d'une famille de réfugiés.

Kenya. Dadaab, camp de Dagahaley, 13 juin 2021. Collage de portraits de mères venues à l'hôpital MSF pour vacciner leurs enfants ou accoucher. Toutes ces mères sont nées dans le camp et n'ont jamais été dans leur pays d'origine, la Somalie. « Mères dans le camp de réfugiés de Dagahaley. »

Kenya.Dadaab, camp de Dagahaley. 23 juin 2021.

© Lindokuhle Sobekwa / Magnum Photos

Kenya. Dadaab, camp de Dagahaley. 13 juin 2021. Portrait d'une jeune maman venue à l'hôpital MSF pour vacciner son premier enfant. « Ma fille et moi, nous sommes toutes les deux nées dans le camp, nous n'avons nulle part où aller. C'est la seule maison que nous connaissons. »

© Lindokuhle Sobekwa / Magnum PhotosAu fil des conversations que j'ai eues avec les réfugiés au sujet du camp, j'ai eu l'idée d'utiliser le collage pour raconter leurs récits. Comme il y avait tant d'histoires qui étaient souvent liées entre elles, le fait de coller des expériences individuelles pour en faire un tout avait du sens pour moi. Par exemple, j'ai créé un collage d'un père allongé sur une couverture. Dans la même image, il y a une autre image de lui marchant avec sa fille, et aussi quelques-uns de ses vêtements et autres objets personnels. Il s'appelle Khasim et a quitté la Somalie dans les années 1990. Il a vécu un événement traumatisant qui le hante encore aujourd'hui. Il a été témoin du bombardement de sa première femme et de leurs enfants. Je pense qu'il rentrait du travail et qu'il était sur le point d'entrer dans leur maison quand il y a eu l’explosion. Toute sa famille est morte comme ça. Il est venu au Kenya à pied avec ses frères et sœurs et MSF était l'une des organisations qui l'a aidé à cette époque. Il a ensuite été recruté par MSF avec d'autres réfugiés. Il a été l'une des premières personnes à travailler pour l'organisation afin de mener des campagnes de promotion de la santé. Khasim a maintenant la cinquantaine, l'un de ses enfants a mon âge et étudie actuellement la médecine. Sa famille essaie de trouver un moyen pour qu'il puisse poursuivre ses études au Kenya, ou peut-être à l'étranger. L'éducation est le seul espoir pour les réfugiés somaliens au Kenya d'échapper à leur situation désastreuse.

Abonnez-vous à la newsletter MSF

Kenya. Dadaab, camp de Dagahaley. 17 juin 2021. Khasim a quitté la Somalie en 1991 après avoir été témoin d'un bombardement traumatisant qui a tué sa première femme et ses enfants. Lorsqu'il est arrivé au camp, il s'est remarié et a commencé une nouvelle vie. Il a été l'un des premiers membres du personnel MSF au début des années 1990 et a pu étudier. Il travaille maintenant comme vaccinateur. Il espère que ses enfants pourront poursuivre leurs études afin de pouvoir quitter les camps.« Mon espoir et mon rêve sont que mes enfants prennent l'éducation au sérieux. C'est par l'éducation que je peux leur donner un premier espoir. J'ai été témoin d'un événement très traumatisant en Somalie lorsque ma première femme et mes enfants ont été bombardés dans notre maison. J'étais l'un des premiers réfugiés à arriver dans ce camp. »

© Lindokuhle Sobekwa / Magnum PhotosDans un autre collage, il y a trois femmes, une au premier plan et deux à l'arrière-plan. Leur histoire est intéressante. L'une d'entre elles est arrivée à Dadaab en 2007. Elle appartenait à un groupe tribal minoritaire en Somalie et son mari appartenait à un clan majoritaire. Elle a décidé de fuir la Somalie en raison des violences qu'elle subissait de la part de son mari et de sa famille, ainsi que pour des raisons de sécurité. Lorsqu'elle est arrivée à Dadaab, elle n’allait pas bien psychologiquement et a donc rejoint un groupe qui agit pour l'autonomisation des femmes. Ce programme l'a aidée à acquérir des compétences et des outils pour surmonter ses difficultés. Ces groupes aident les femmes à être indépendantes et émancipées. Elle m’a dit que certains membres de la communauté étaient contre cette idée de donner une voix aux femmes. En conséquence, on lui a tiré dessus, mais personne n’a su le coupable. Elle m'a montré sa blessure. Malgré toutes ces barrières, elle a continué à aller de l’avant et à chercher les moyens de s’en sortir. Aujourd'hui, elle est militante et s'efforce de faire tomber les barrières auxquelles sont confrontées les femmes dans les camps. Elle milite également en faveur de la scolarisation des filles. J'ai trouvé cette histoire belle.

J'ai utilisé la technique du collage pour réunir ces histoires. J'essayais de refléter une sorte d'expérience collective, car les personnes avec lesquelles j'ai parlé étaient toutes liées d'une certaine manière. Tout ce qu'elles ont vécu ensemble constitue un ensemble d'expériences collectives interconnectées.

Kenya. Dadaab, camp de Dagahaley. 15 juin 2021. Ifrah est née en Somalie en 1989. Elle a fui la Somalie en 2007 après avoir été maltraitée par la famille de son mari, et s'est réfugiée dans le camp de Dadaab pour des raisons de sécurité. Au sein d'ONG locales, elle a appris les techniques de teinture de tissus, qu'elle partage maintenant avec d'autres femmes, les aidant ainsi à être indépendantes et à rejoindre des ONG qui travaillent à l'autonomisation des femmes dans le camp.

© Lindokuhle Sobekwa / Magnum PhotosL’humain au cœur du projet

Le fait d'être témoin de la réalité des réfugiés à Dadaab m'a fait prendre conscience que quelque chose devait changer pour permettre à ces personnes d'avoir une vie meilleure. Par exemple, supprimer certaines restrictions dans le camp et ne pas limiter leur espace vital ou le nombre de personnes pouvant s'y trouver.

J'ai interviewé une femme qui est née dans le camp et je me souviens qu'elle a dit que la Somalie n'était pas son pays, mais celui de sa mère. Elle est réfugiée et n'a pas la nationalité kenyane, mais elle en rêve. Parce que cela signifiera qu'elle appartient à un endroit.

Je me suis aussi questionné sur la notion de normalité. Le statut de réfugié crée un groupe social constitué de personnes considérées comme inférieures. Ce n’est pas humain d'avoir des gens qui vivent ainsi, enfermés dans un camp. Et en tant que réfugié, même si vous êtes éduqué, vous n'avez pas les mêmes opportunités et ne serez pas payé autant qu'un citoyen kenyan. Le camp de Dadaab existe depuis 30 ans. Il doit devenir une communauté officielle. Il a son propre marché et la plupart des autres structures qu'une communauté possède. Ce n'est pas un camp où les gens vivent dans des maisons faites de bâches en plastique, leurs maisons ont des structures en dur : des murs et un toit. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une main secourable, pour retrouver leur force et garder espoir. Les personnes que j'ai rencontrées à Dadaab m'ont vraiment inspiré pour que je fasse attention de garder l'esprit ouvert et m’ont fait réfléchir sur l’attitude qu’elles adoptent : quoi qu'il arrive, il faut continuer à persévérer et un jour, quelque chose arrivera.

Je pense que cette expérience m'a fait prendre conscience de la chance que j'ai de vivre là où je vis. Je suis vraiment privilégié de pouvoir avoir un passeport pour dire que je suis quelqu’un, pour pouvoir rentrer chez moi. A Dadaab, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui aimerait avoir la même vie que moi. Je suis également privilégié d'être photographe, de pouvoir saisir et traduire l'histoire d'une personne pour le reste du monde. J'ai toujours considéré mon rôle de photographe comme celui d'un observateur critique, d'un médiateur, d'une sorte de lien entre les gens. J'ai toujours voulu que mes images changent quelque chose, même s'il ne s'agit que de la perception d'une seule personne sur un lieu, pour lui faire reprendre conscience que nous partageons une humanité commune.

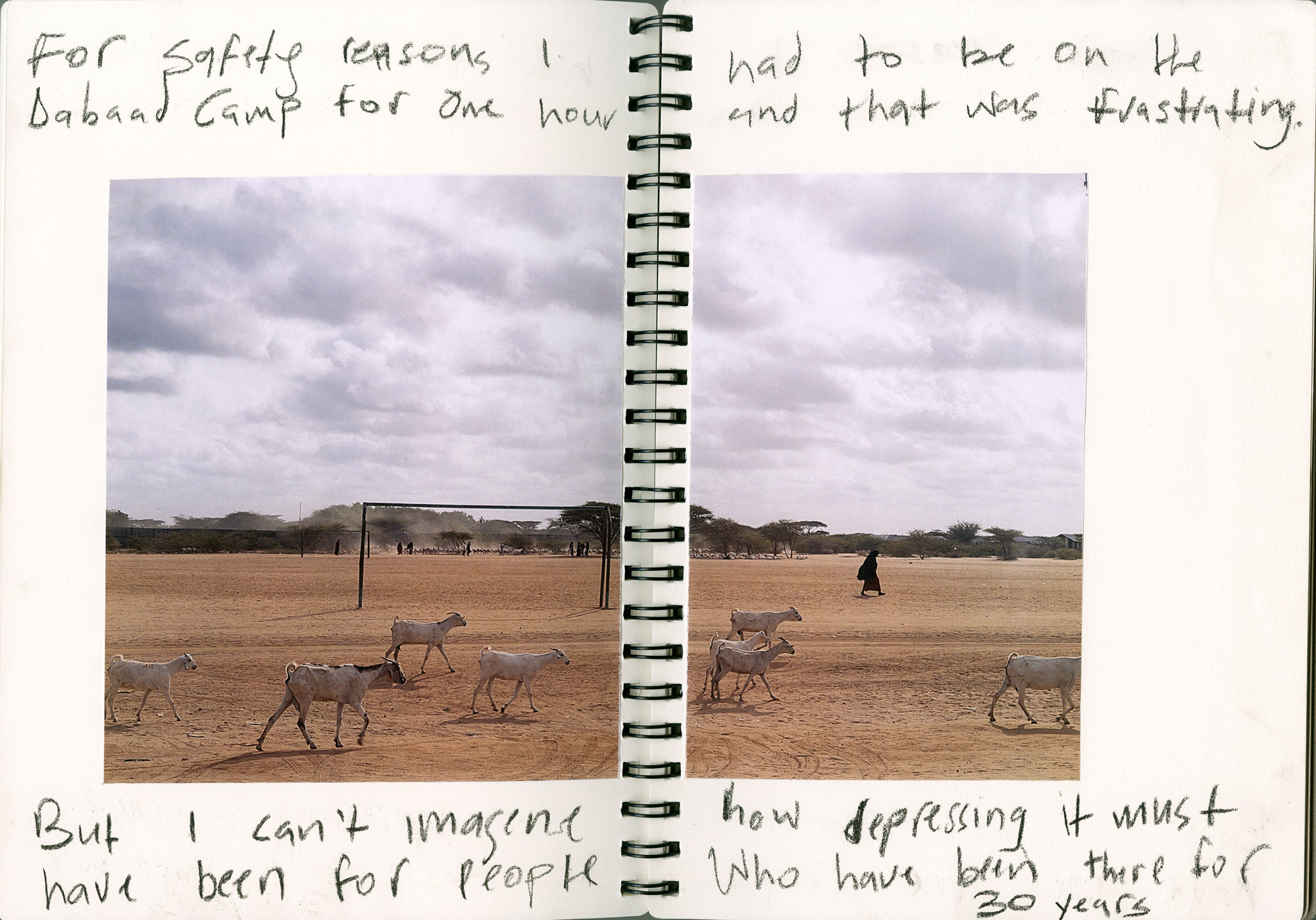

Kenya. Dadaab, camp de Dagahaley. 15 juin 2021. « Pour des raisons de sécurité, j'ai pu aller dans le camp de Dadaab que pendant une heure et c'était frustrant. Mais je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être déprimant pour les personnes qui y sont depuis 30 ans. »

© Lindokuhle Sobekwa / Magnum PhotosLes derniers photoreportages

Grèce, l’impasse aux portes de l’Europe par Enri Canaj, 2020

Soudan, réfugiés à la frontière par Thomas Dworzak, 2020

Honduras et Mexique, l’espoir au bout de la route par Yael Martínez, 2021

RD Congo – Ituri, une lueur à travers la fêlure par Newsha Tavakolian, 2021